Herr Rapp, das Internet liefert unglaublich viele digitale Informationen. Aber nicht allen Menschen sind sie zugänglich. Blinde und Menschen mit Sehbehinderung können nur einen kleinen Teil davon überhaupt aufnehmen. Welche technischen Gründe hat das?

In zwei Sätzen erklärt: Weil es zwei verschiedene Technologien gibt, mit denen Informationen dargestellt werden können, Pixel und Taxel. Und eine davon ist deutlich weiterentwickelt als die andere.

Das müssen Sie erklären.

Dazu muss ich ein wenig ausholen und ein paar Grundlagen erläutern. Nehmen wir ein einfaches Beispiel aus der Physik, das jeder kennt: Strom. Um diesen von einem Ort zum anderen zu leiten, sind elektrische Leiter nötig, die aus einem Material mit vielen freien Elektronen bestehen, meistens sind das Metalle. Dann gibt es auch noch Nichtleiter, die Strom eben nicht leiten, weil in ihnen keine freien Elektronen vorhanden sind. Außerdem haben wir die Halbleiter, die irgendwo dazwischen liegen. Sie können durch äußere physikalische Einflüsse wie Wärme oder Licht zu Leitern werden. Das ist eine wichtige Eigenschaft, die man sich in der Elektrotechnik zunutze macht. Halbleiter sind zum Beispiel die Grundlage für bestimmte Bauelemente, etwa Dioden.

Damit sind wir beim Pixel, das auch aus so einem Bauelement besteht. Ein Pixel ist ein Leuchtpunkt, mit dem zum Beispiel auf einem Computerbildschirm die Inhalte dargestellt werden. Oder auch: eine LED, kurz für „lichtemittierende Diode“, also ein kleines Bauteil, das Licht aussendet. In den letzten Jahrzehnten gab es bahnbrechendende Entwicklungen in der Halbleitertechnik, daher lassen sich solche Bauteile inzwischen sehr effizient und stark verdichtet herstellen.

Und was ist ein Taxel?

Wenn es auch Menschen mit Sehbehinderung möglich sein soll, Displays zu nutzen, ist dafür eine ganz andere Technologie nötig. Visuelle Informationen durch Licht – also die Pixel – bringen hier ja nichts, die können Menschen mit Sehbehinderung nicht aufnehmen. Also brauchen wir ein „fühlbares“ oder „taktiles“ Pixel. In der Elektrotechnik nennt sich das ein „Taxel“. Das ist eine Art winziger Elektromotor, der einen kleinen Stift anhebt oder absenkt – und dadurch entstehen fühlbare Erhebungen auf einer ansonsten glatten Fläche. Sie sind die Grundlage für Braille-Displays.

Sie brauchen aber wahrscheinlich sehr viele dieser kleinen Elektromotoren, um überhaupt ein ausreichend großes, tastbares Display bauen zu können. Wie machen Sie das?

Genau das ist die große Schwierigkeit. Es ist viel leichter, eine LED, also ein Pixel, so stark zu verkleinern, dass sehr viele davon nebeneinander platziert werden können, wie es bei einem hochauflösenden Bildschirm gemacht wird. Elektromotoren sind sehr viel komplizierter im Aufbau und damit schwieriger zu verkleinern. Ihr eigenes Mobiltelefon ist ein sehr gutes Beispiel: Was bewegt sich daran überhaupt automatisch? Eigentlich gar nichts. Die einzige mechanische Bewegung, die ein Smartphone heute ausführen kann, ist der Vibrationsalarm. Und das ist eine Technologie, die schon mehr als 20 Jahre alt ist. Genau darin liegt die Herausforderung für uns: Die Verkleinerung sich automatisch bewegender Bauteile hat in den letzten Jahrzehnten sehr viel weniger Fortschritte gemacht als die Halbleitertechnik.

Ein Problem ist also die veraltete Technologie, mit der Sie arbeiten müssen?

Genau, und die Kosten. Wenn Sie heute ein normales Display in 4K-Auflösung bauen wollen, also mit 4000 Pixeln in der Breite, geht das dank der Halbleitertechnologie kostengünstig und ist noch dazu hocheffizient. Ein taktiles Display dagegen hat nur einen Bruchteil der Auflösung eines Nintendo Gameboys aus den 1990er Jahren, um einen anschaulichen Vergleich aus der Welt der Spielekonsolen zu nennen. Wir greifen bei unserem Projekt also notgedrungen auf eine Technologie zurück, die mehr als 30 Jahre alt ist und sich seither kaum weiterentwickelt hat.

Wenn die Technologie so langsam fortschreitet: Warum haben Sie sich gerade die besonders schwierige Aufgabe ausgesucht, ein Braille-Display zu entwickeln?

Die Idee für das Display verfolge ich bereits seit einigen Jahren. Ich interessiere mich sehr dafür, technologische Lösungen für Probleme des Alltags zu finden und „pain points“ abzumildern, also besonders dringende, tägliche Probleme von Menschen zu lösen. Genau so ein „pain point“ ist aus meiner Sicht, dass Menschen mit Sehbehinderung bis heute keine Möglichkeit haben, digitale Informationen ebenso gut aufzunehmen wie sehende Menschen. Dabei ist das ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Zusammenlebens im 21. Jahrhundert. Hinzu kommt, dass alle Menschen von Grund auf sehr taktile Wesen sind. Wir ertasten und erfühlen gerade ganz am Anfang unseres Lebens unsere Umwelt ja viel mehr, als dass wir sie sehen oder hören. Jeder, der Kinder hat, weiß genau, was ich meine. Dass wir heute vergleichsweise viel über das Sehen und Hören wissen und so wenig über den Tastsinn, erscheint mir völlig widersprüchlich. Ich frage mich oft: Warum nutzen wir den allerersten unserer Sinne so wenig?

Wie weit sind Sie bei Ihrer Forschung gekommen?

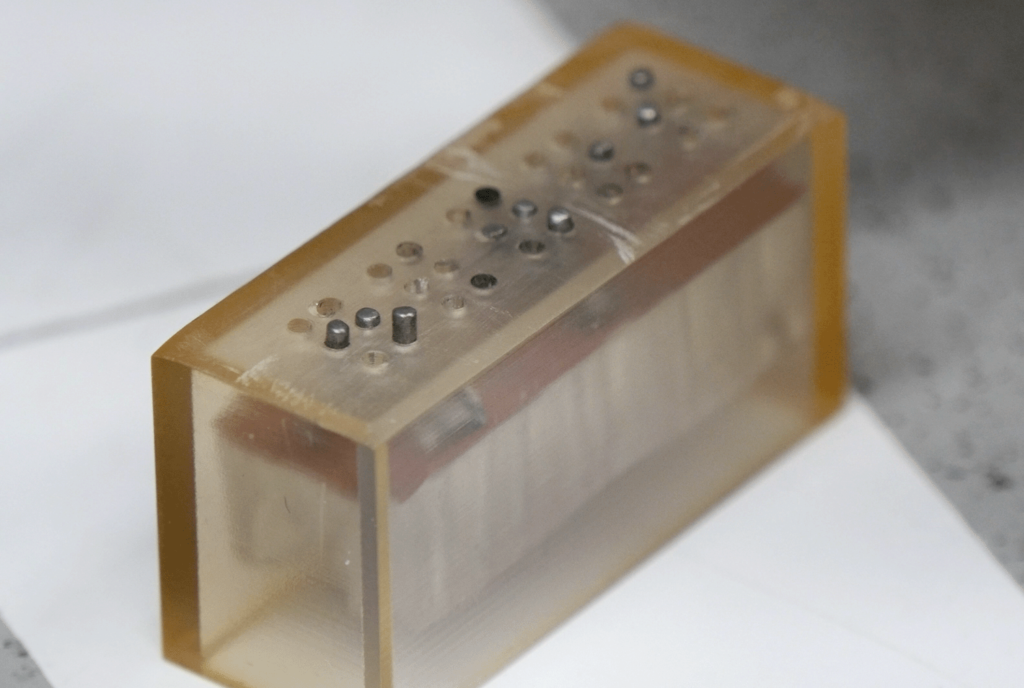

Es gibt einen ersten Prototypen des Braille-Displays. Die Ingenieurin Elisabeth Wilhelm hat den allerersten Entwurf in meiner Arbeitsgruppe im Rahmen ihrer Promotion entwickelt. Nun sind wir aber mit den gleichen Herausforderungen konfrontiert wie viele andere neue Entwicklungen auch: Das Problem sind nicht die Materialien oder die Grundidee, sondern, dass wahnsinnig viele verschiedene Faktoren möglichst perfekt zusammenwirken müssen. Viele gute Ansätze scheitern daher vor allem an solchen Problemen, wenn sie im großen Maßstab hergestellt werden sollen. Das ist auch bei uns so. Es war sehr mühsam und fehleranfällig, den Prototypen zu produzieren. Wir werden später ein anderes Fertigungsverfahren brauchen.

Mit wem arbeiten Sie auf diesem langen Weg zusammen? Und wie beziehen Sie Blinde und Menschen mit Sehbehinderung in die Entwicklung mit ein?

In meinem Arbeitsfeld ist es sehr wichtig, viele unterschiedliche Fachrichtungen dabei zu haben. Mein Team ist deshalb mit ungefähr 50 Leuten nicht nur recht groß, sondern auch sehr divers. Bei uns arbeiten Materialwissenschaftler:innen, Ingenieur:innen, Physiker:innen, Biolog:innen und Chemiker:innen zusammen. Etwa zehn davon beschäftigen sich mit dem taktilen Display. Dazu holen wir uns auch noch Unterstützung von außen. Wir haben zum Beispiel das Glück, dass wir schon früh im Projekt mit den Kolleg:innen am Zentrum für digitale Barrierefreiheit und Assistive Technologien (ACCESS@KIT) zusammenarbeiten durften. Das ACCESS@KIT ist eine der führenden Forschungseinrichtungen bei Technologien für Menschen mit Sehbehinderung. Jeder unserer Prototypen wird direkt von einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter mit Sehbehinderung des Zentrums getestet und bewertet. Das machen wir regelmäßig im Abstand weniger Wochen. Die Kolleg:innen dort haben uns dabei immer ein sehr direktes und konkretes Feedback gegeben. Sobald wir mit dieser Unterstützung ein stabiles Produktdesign gefunden und die passende Fertigungstechnologie entwickelt haben, werden wir größere Studienreihen anfangen. Das haben wir uns von der Ethikkommission der Universität Freiburg schon genehmigen lassen.

Ein Team aus 50 Leuten und ein komplexes Forschungsthema: Das kostet Geld. Wie finanzieren Sie Ihr Projekt?

Aktuell werden wir durch einen so genannten „Consolidator Grant“ („Grant“ = englisches Wort für „Zuschuss“, Anm. d. Red.) des European Research Council (ERC) gefördert. Das ist eines der umfangreichsten und flexibelsten wissenschaftlichen Förderprogramme in Europa. Wir haben es vor allem dieser finanziellen Unterstützung zu verdanken, dass wir wirklich messbare Fortschritte in unserem Projekt machen können.

Wann, glauben Sie, werden Sie das erste Display auf den Markt bringen?

Wir rechnen damit, dass wir noch mindestens zwei Jahre daran forschen und es weiterentwickeln müssen. Bei den Problemen, die wir gerade in der Herstellung lösen müssen, denken wir aber schon jetzt darüber nach, wie sich der Prozess später skalieren, also auch für die Produktion größerer Stückzahlen umsetzen lässt. Nur dann wäre ja eine industrielle Herstellung des Displays möglich. Weil wir schon jetzt so darauf schauen, bin ich mir relativ sicher, dass wir schon bald einen ersten Prototypen öffentlich vorstellen können. Die erste größere Studie mit Nutzer:innen bereiten wir gerade vor. Sie wird im Jahr 2023 starten.

Über unseren Interviewpartner

Name: Bastian E. Rapp

Geburtsjahr: 1980

Wohn- und Arbeitsort: Universität Freiburg

Beruf: promovierter Ingenieur, Professor und Leiter des Lehrstuhls für Prozesstechnologie am Institut für Mikrosystemtechnik (IMTEK) der Universität Freiburg

(Persönlicher Bezug zum Thema) Behinderung: Einer meiner Kindheitsfreunde ist blind zur Welt gekommen, daher habe ich schon früh ein persönliches Interesse am tastenden (taktilen) Lesen entwickelt.